踔厉奋发,创新永不止步

守正创新,勇攀科研高峰

一起来看近期科研进展

资源环境与地球科学学院

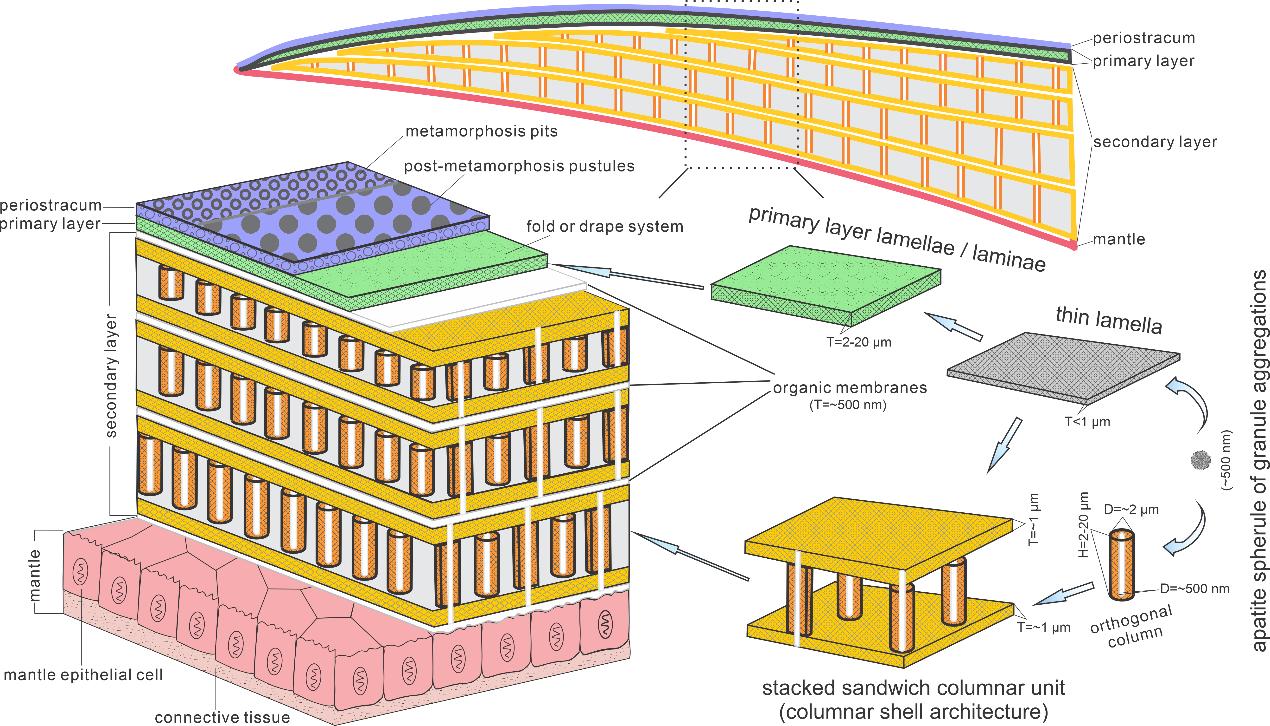

构建磷质壳腕足动物柱状结构的生物矿化

国科大南京学院研究生导师张志亮研究员等,与西北大学、澳大利亚麦考瑞大学等研究机构的同行合作,对华南板块的陕南和鄂西地区寒武系第2统水井沱组的舌形贝腕足动物化石开展了壳体超微结构的初步探索与分析,为理解寒武纪早期腕足动物祖先类群的生物矿化过程和适应性演化提供了新的化石证据。研究表明,这类腕足动物的磷酸钙质壳体具分层级的构造特征,多层级的柱状壳层堆叠构造,在舌形贝类腕足动物的早期演化过程中发挥了重要作用。研究成果发表于英国综合性学术期刊eLife。

论文链接:https://elifesciences.org/articles/88855

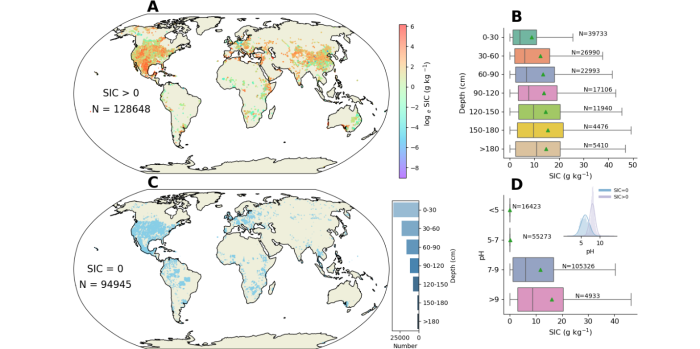

全球土壤无机碳分布格局及其动态研究方面取得进展

国科大南京学院研究生导师张甘霖研究员课题组、中国科学院地理科学与资源研究所黄元元课题组,联合北京大学、清华大学、美国康奈尔大学等8个国家的26家单位的相关学者,使用数字土壤制图技术估算了全球2m土壤内无机碳的储量。该研究首次揭示了全球尺度土壤无机碳储量的脆弱性,对精准模拟预测气候变化下的土壤碳库的动态具有重要意义。研究成果在线发表于Science。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adi7918

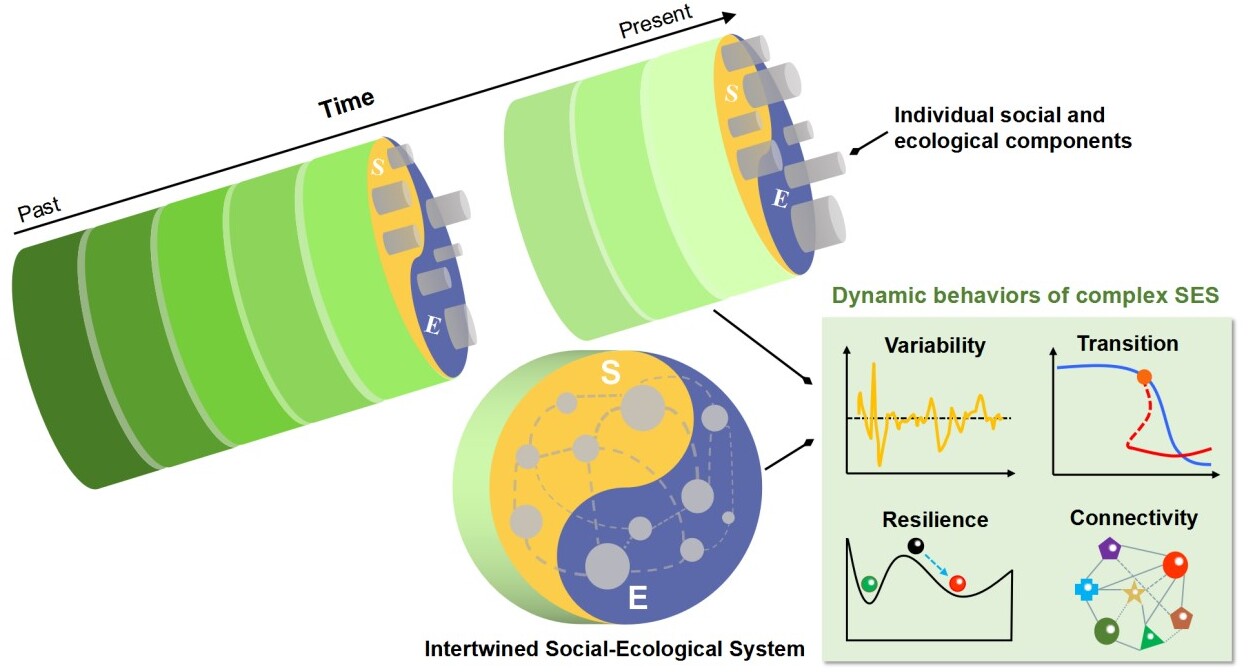

PNAS:湖泊沉积物解锁长三角太湖流域可持续发展之道

国科大南京学院研究生导师张科研究员团队联合南京大学、法国萨瓦勃朗峰大学、荷兰皇家生态研究所、等多家单位的科学家在PNAS发文,提出了从历史演化的视角研究湖泊流域人-地系统转型的新框架。这项研究不仅深化了对人-地系统转型过程的理论认知,而且通过对我国长三角地区太湖流域近百年来社会-生态系统演化动态和模式的案例剖析,展示了人与自然系统如何从紧密耦合到逐渐脱耦的转型动态。

论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2321303121

天文与空间科学技术学院

自研VIPA光谱仪开始参与太阳观测及太阳物理研究

近期,国科大南京学院天文与空间科学技术学院科教融合单位——中国科学院南京天文光学技术研究所天文光子学团队研制的一台VIPA光谱仪在云南天文台一米新真空太阳望远镜(NVST)上进行了首次试观测,并取得预期观测结果。相对于目前基于光栅色散类似分辨率的太阳光谱仪,本仪器单次光谱测量范围宽,实现了超650条太阳特征谱线的同时观测。数据分析工作还在深入开展中。